日記

興福寺五重塔

猿沢池から興福寺五重塔を。

改築工事に入るので10年この情景は見れないとのことで、あわてて行って来ました。

これまた6月より改装に入られる登大路ホテルに宿泊し、早朝奈良公園を散策、一番乗りで国宝館に入場し、阿修羅像初め国宝をゆっくりじっくり堪能しました

阿修羅像のお顔には光明皇后の思いが詰まっていると。光明皇后の書からは力強い皇后像が感じられますが、このお像を見ていたら皇后の母の姿も浮かび。

初めて奈良に泊まり、人気のない奈良公園興福寺を歩き、改めて奈良の凄さを認識。

歴史を刻んできた悠久の地でいにしえのありのままの仏像に出会えることのありがたさ。

東京で様々と勉強させていただけたからこその思いがつのります。

身近にあることは見えにくいものなのですね

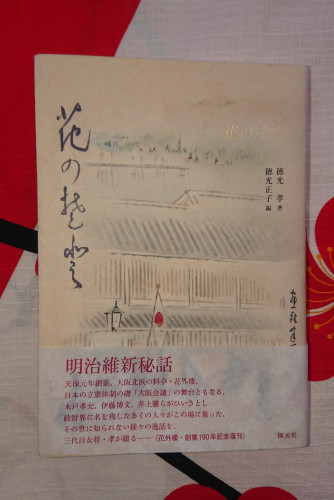

花外楼

先々代の女将の語りを綴られた花の外を戴き。

明治の船場に生きた商家を支える女の背筋の延びた生きざまに憧れます。

婚家の大姑。明治の船場に生まれ世取り娘として家を守り、亡くなるまで一筋通った、情の深いひとでした。亡くなった今でも心の中に生きてくれています

CORONAのなか飲食の営業時短や様々な要請を平気で破っている都市があったとか。

CORONA禍で大阪の生真面目さと団結力を感じましたとお話したら。大阪の古くから培われてきた互いに助け合い共に生きる大阪商人の気質の表れかと。と女将のお言葉。

花外楼はもちろん様々な要請を頑なにまもられ。お料理、室礼ももちろんですが、女将の言葉 から積み上げられた歴史の重みも感じられます。

伝統とは、守らなければならないものだと改めて。

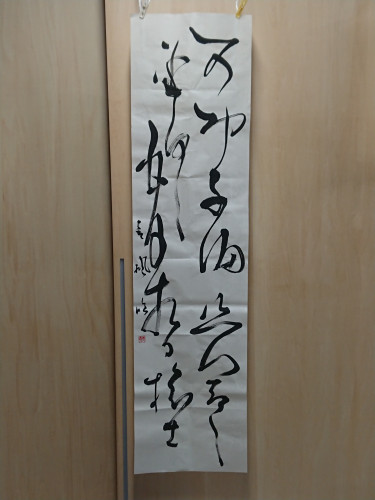

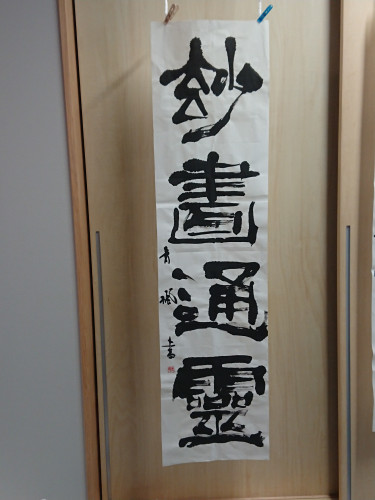

書道日本カレッジ課題

8月

早、8月も終わりとなり、長雨のせいか少しばかり気温は激しさも減ったような。

閉塞的な夏も二度目となり、家族の集いが唯一のイベントに。集まれることのありがたさがひとしお。

コロナも自らの生存をかけ?盛んに変異を繰り返して行くのかと。Withコロナを深く思うこの頃。

夜の8時に車で走ると、電気も消えお店は締まり、人気もなく。

異様な感じをを受けたものの、子供のころの夜の景色はこうだったなぁと。

夜の夜である姿を再認識。

お盆

お盆の前に実家のお仏壇を我が家に。

お世話になっている方々もお参りに来てくださり、家族も揃い、賑やかなお盆になりました。

手を合わせながら、ご先祖さんもおじいちゃんおばあちゃんも喜んではるは。皆のこと見守ってくれてはる。とお仏壇の前で語り合い

お盆のお膳を供えながら、おじいちゃんおばあちゃんにたべやーと語る息子の姿

斎藤のご先祖さんに実家のご先祖さんが加わり、彼方の方々も賑やかになりました。

寺報に目を通すと、思想家内田樹さんの言葉が。

「死者は常に我々の傍らにあると伝え、どう関わりを持っていくのかの手立てをきちんと教える。それが、今とても大事な仕事です」

そんな時代になったのだと、驚きと身の引き締まる思いが。

息子にはうるさく言えず、これも確か。

最期の時を迎え、跡取りのいない実家のお仏壇のことご先祖さんのことを案じ、嫁いだ先に気づつない想いを抱きながら嫁いだ娘に後を託した母の姿。忘れません。

まだまだ頼りないながら、勤める母の背中を見て、息子たちも何かを感じてくれることを信じて。

頑張ろ(^-^)