日記

富士山

中秋の名月

中秋の、とは、旧暦8月15日のこと。そのときに月を愛でるのがお月見。だからお月見はいつも満月とはかぎらないのです。

今年のお月見は十五夜の満月とのこと。確か去年も?

中秋と仲秋はちがうとか、授業で色々ご説明しましたよね😊👍

日本の暦は旧暦が合うとやはり思う。

二十四節気七十二候。元々は中国のものですが、日本の風土と気候にあわせて大幅に手が加えられ日本の稲作にあわせて作りかえられました。何ともたおやかで。でも太陽暦ではこの暦を味わえないことが多いのです😣お月見も旧暦であると、どれだけの人が知ってるのかなぁ。

十三夜のお月見は日本独特のもので、少し控えめなお月さまに情緒を感じる日本人の感性のあらわれとか。両方見ないと片見の月と言って嫌がられたとか。何とも律儀な日本人の根本精神が。

(十日夜というものもあり、これまた日本独特のもので、旧暦10月10日に行われました。)

いも名月に対して十三夜は栗名月と言うのもまた一興。

それより…今宵月は見えるのでしょうか😣

恐山

恐るべし…恐山

ブラタモリに釘付け

今夏に恐山にいく予定でしたが、神社参りの予定が続き、さすがにしんどくなってしまなみ海道に変更しました。

国文科のゼミで母の出生の地にゼミ旅行に。実家には一間の御仏壇がありますが、そういえばお墓は最近のものがわずかに。

山あいの揖斐川の上流。むらを川がながれ、やまがわの対岸には民家もなく崖がそびえわずかに所々川原が。

先生が、対岸の川原があの世です。と確か仰ったような。

生家も朽ち果て、更地にして守りながら町に移った伯父の元でくらした従兄弟が、立派な墓を建立してくれ。そのときに本来は墓の習慣がなかった地であったとわかったと。

死者と寄り添うように暮らした人々があったこと…、ほんの少し前の日本人の姿に、あっぱれ日本を感じる。

こんな感覚感性もこの先どうなっていくのでしょう

エリザベス女王

エリザベス女王がおなくなりに。

在位70年の記念パレードに参加されず、でもサプライズのバルコニーでの英国民へのパフォーマンスは、さすがの一言。

そしてまもなくのこの訃報。

「英国王のスピーチ」という映画を以前に拝見し、最近英国王室のドキュメントもネット配信で拝見、今THEクラウンというドラマをちょうど視聴中です。

なんだろう。明治の日本を生きた憧れの女性の姿と重なりあうのです。

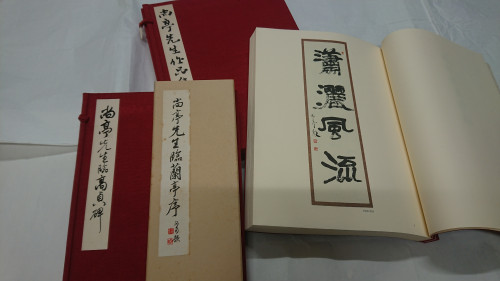

川谷尚亭先生の書

比田井天来先生のもと、多くの書道家を生んだ偉大な書家川谷尚亭先生

その三傑に炭山南木先生が名を連ねられておられます。

師匠の師匠である金子歐亭先生は比田井天来先生と共に川谷尚亭先生も師匠と仰がれました。

若い頃は炭山南木先生創設の神融会で愛弟子と唱われた先生方にお教え頂き。

書を諦めていた私に歐亭先生創設の創玄会の石飛博光先生に偶然のご縁を頂き、博光先生はもとより愛弟子の先生方にも色々とお教えお世話になっております。

天来先生から絶大な称賛と信頼を受けられた曲線の妙とも言える尚亭先生の流れを汲む南木先生の書と、直線の羊毛長鋒の書を受け継がれた歐亭先生の流れを汲む博光先生の両方の書を学べたことの奇跡に、改めてありがたい書の道を歩ませて頂けていると実感。そしてこの頂いたご縁に心から感謝の気持ちでいっぱいに。

と、感傷に浸りながら、文字調べと草稿に焦る。

カレッジ間近😅感傷に浸っている暇などありませーん

がんばろ