日記

どん底

どん底が見れるのも

一種の才能かもしれない

夢

勝尾寺から十輪寺、如来寺と連れていっていただきました。

勝尾寺の二階堂に入れていただき。法然上人がこのお堂で念仏三昧のおり、善導大師が夢に立たれたと。十輪寺は弘法大師がお建てになったお寺で。遣唐使の旅のおり高砂でお地蔵様の夢を見られたと。無事つとめを終えられ日本に帰られた折この地にお寺をたてられ現れたお地蔵様を自ら彫られたとのことで。そのお地蔵様をご拝顔させていただました。

二階堂で拝まれた数珠、十輪寺で彫られたお像、一心に拝まれたその共にあったお品を拝見させて頂いて。なんともその時の法然上人、弘法大師のお側に居らせてもらえたような、ありがたい時を過ごさせていただきました。

浄土宗でも浄土真宗でも、教えのなかにはないけれども夢だけは不思議な真実の体験としてお話していただけ。それほど夢とは在世にあってまた別の大切な領域のような思いがし。様々見る夢の中、何とはなく雰囲気のちがうような夢、明らかにありがたいと思われる夢、私ごときの見る夢でなんともおぼつきませんが、大切にしようと思いました。

大好きなお方の背中を見ながら訳もわからず手を合わさせていただけたこと。どれほどありがたいことであったかと。そのときに心に見えたことをお話させていただいて、心から心から喜んでくださったお言葉と笑顔。また深く深く大切な大切なこととそう思わせていただけました。

今現世でお繋がりいただき、拝ませていただくご縁を沢山に頂けておること。宗教などということなどわかることなど滅そうもなく、そんな手を合わすだけの私でしかないのですが、お守りいただいているとそう感じること心して。

足りぬながらも勤めて参ります。

南無

時間

15年の歩みと、再会の時を

心よりありがたく

本当にそう思う

心から南無

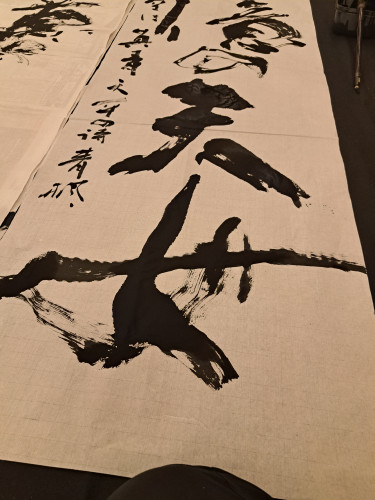

関西創玄

皆様に、白鴎賞のお祝いをいただき。この賞のすごさを改めて知るような。

実力?も信用なのかと。

個展のこともご社中の話題にしていただいたようで、来れなかったかたからも、お話聞いてます。素晴らしい素敵な個展やってんね。行けずにごめんねと申し訳なさそうに来てくださり。恐縮。

ご高齢でお足の悪い玉龍先生まで、行けなくてごめんねと。イヤイヤ💦とこちらが申し訳なく。室礼も素晴らしかったと皆から聞いてますと。

やはり書だけでなくその世界観というものを大切にして、よかったと。皆さん様々に感じ取ってくださり。

お渡しした、以前のリビングギャラリーの、写真集も皆さん話題にしてくださり。嬉しいこと。

青楓さん、すごい人やってんね!と最高位クラスの先生に言われ、??書道はすごいほどでもなく、多分テニスのことなのかなぁ?と

仲良くしてくださってるかたもテニスの事を話題にしてくださり、また何よりも嬉しかったのは、あのしゃしんしゅうを見てどれほど青楓さんが書を愛してるのかがわかってすごいなと思ったと。その言葉を聞いて私のほうがそうなんやと自覚させてもらい。青楓さんのことがよくわかってよかったわぁとより親しげにかたってくださり。あまり個人的なことは言ってなかったので、よけいだったのかも

皆さん好意的に取ってくださり、ありがたいことです

何十年も続けるルーティンの大切さ。信用ということ。そして思いきってからを破ることの力。改めて教えていただけました

この会のようやくお仲間に認めていただけたような?手前勝手な思いですが。これまで15,年の歳月を今が語ってくれているような。信じて頑張ってきてよかった。そう思わせていただけました。

これからも変わらずまた変化して、歩んで参ります。どうぞ末長くよろしくお願い申します