日記

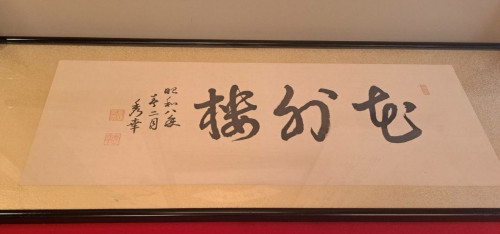

臨書

臨書

お稽古で、展覧会作品選別のあと、臨書課題をご指導。先生の筆の動きや、読み取りかたなど紙出しのお手伝いをしながら学ばせていただき。

赤澤先生からご本人の入門当時の臨書の勉強の仕方などもお話くださり。

また書道会の先生方の書への姿勢の話もお話くださりました。

様々なお考えがあるのだと思うと同時に書の学びの原点には、とてつもない畏敬と謙虚があったのだと。脈々とその心を受け継がれている先生方が沢山におられることに、改めてなんとありがたい環境で学ばせていただいているかと、感謝の気持ちでいっぱいに。と、同時に自分の姿を省みる。

長らく動かなかった書の道も少しずつ動き始め、様々と求められることも増えてきて。前へ進めということかと。

書が汚れるようなことがあってはならぬと、名人に付きなさいと言っていただいたことが。

沢山の名人に学ばさせて頂いて、お導きいただいています。

精進いたします。

花外楼その二

大阪会議が行われ、日本の前進の一歩となった場所であることは有名ですが、そのうらに何があったか、どのような交流があったかなど、それは興味深くお聞かせいただきました。

歴史の舞台裏には表舞台で活躍する人にも増して、大大大阪の礎となる一料亭で心砕き力強くその時々で静かに自然に日本を支えていた女の人がいたことに胸があつくなる。

女将のための為書きのある書画や、お手紙、送られた調度の数々に偉人と呼ばれるに至った多くの方々の、女将に対する真の深い愛情が感じられ…。女将のいかに人をおもい、日本を思い生きてこられたのかと思いを馳せる。

そんな船場に生まれ育ち、早くに主人を亡くして、お家大事とお商売を船場の誇りをもって支えてきた大姑。

「わてはいざとなったらいつでもお尻まくりまっせ!」

と言っていた言葉を思い出す。

大店でもなく、細々と大阪を支えた名もなき商人にもそんな気概が見られ、場の力とはそのようなものかと。

その気概は家族にも色んな人にも向けられて、今でもおばあちゃんに教えられた、助けられたと色々な方々から聞かされます。

そしてまた花外楼の先代女将の静かな揺るがぬ意志を感じさせられるお話に…。

真の強さとはそのようなものなのかもしれません。

花外楼その一

作品

創玄展、作品提出。

生徒さんたちもよく書けているとお褒めいただき。指導者としての肩の荷もおり。ほっと。

私は思った作品が選ばれませんでした。

先生方のご意見一致で、次回に繋げようと今回提出を念頭にいれなかった作品と、こんなのもいいかなと、気楽に雰囲気を変えた作品が選ばれました。

線がたけていると。

何のてらいも計算もなく体が動いたのは確か。

皆一枚目に書いた作品です。

先生に追い詰められて書いた道化師の作品は誉められたものの、ただの火事場の馬鹿力にしかなかったのかと。

こんなのも書けるというだけのことで、人を感動させるものなどではなく。

長年培ってきたものの上に素直に動いた線が形が、作品として薫りたち、そんな作品が満場一致の感動を呼ぶのかと。

気づきをいただきました。

音楽祭

アーニャ、可愛い❤️